子育てをしていると、「お金ってどうやって作られているの?」と子供から素朴な疑問を投げかけられることがありますよね。実は先日、小学生の子供と夫が国立印刷局の工場見学に行ってきました。帰ってきた子供がキラキラした目で「お札の秘密、知ってる?」と話してくれた様子に、親としてもとても嬉しくなりました。今回は、その体験をシェアしたいと思います。

安心の国内検査でお子様の才能を開花【GIQ子ども能力遺伝子検査】

結論

お札がどうやって作られるのかを実際に見学することで、子供が「お金」に興味を持ち、学びへのモチベーションもぐんとアップしました!

理由

お金は私たちの生活に欠かせないものですが、子供にとっては「使う」場面しか目にすることがありません。でも、実際にどんな技術や工夫でお札が作られているのかを知ることは、社会や歴史を学ぶきっかけになります。さらに、お札と硬貨は作られる場所が違うことなど、家庭で話してもなかなか伝わらない内容をリアルに体験できるのです。

体験談(具体例)

お札と硬貨は別の場所で作られる!

家庭でも話題にしやすい違いですが、実際に見てくると説得力が違いますよね。

子供がまず驚いていたのが、「お札と硬貨は同じ場所で作っていない」ということ。

– お札は国立印刷局

– 硬貨は国立造幣局

お札の技術を間近で学べる

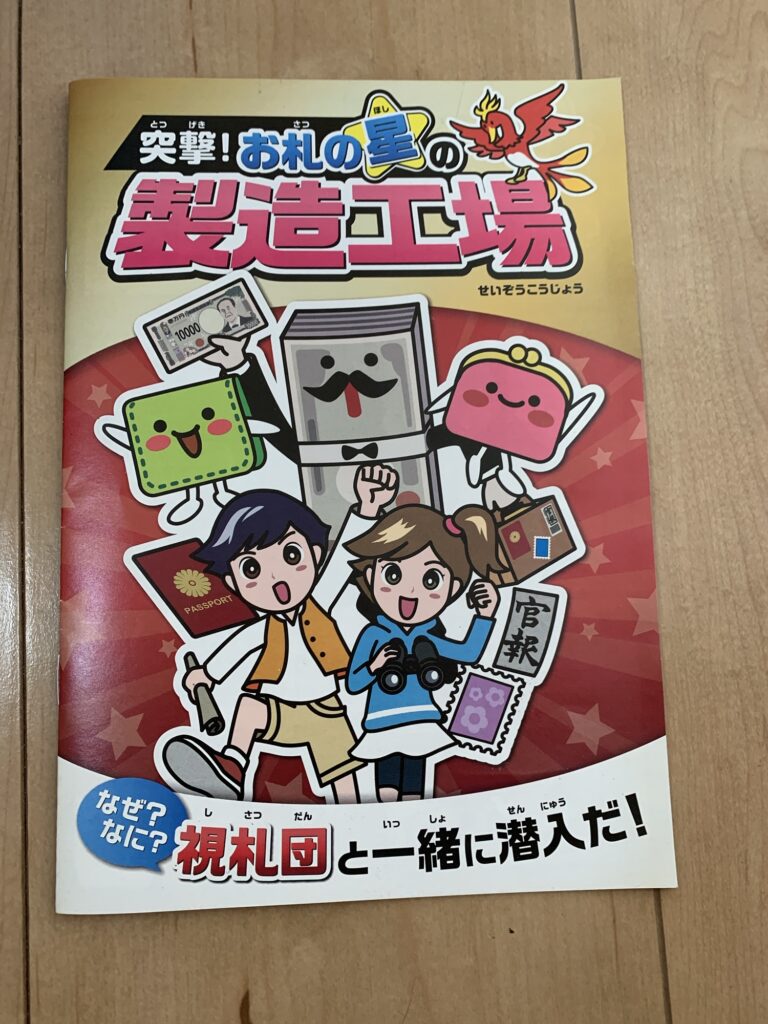

工場見学では、実際に使われているお札の印刷技術や偽造防止の工夫について説明がありました。

「すかし」「ホログラム」「特殊なインク」など、大人でも「へぇ〜」と感心する内容ばかり。子供にとっては、まるで科学の実験をのぞいているようなワクワク感があったそうです。また資料もいただくことができ、家でゆっくりとみることができました。問題集!?のようなものもついており、再確認できました。

豆知識クイズ

ねえねえ、お札の顔になった回数が一番多いのは誰か知ってる?

うーん…福沢諭吉かな?

ブッブー!正解は聖徳太子!なんと7回も登場してるんだよ!

えっと…木の繊維とか?

おしい!正解はみつまたとアバカ!特にみつまたは水に強いんだって

まとめ

国立印刷局の工場見学は、「お金=ただ使うもの」から「社会の仕組みを学ぶ教材」へと変わる体験でした。お金に興味を持ち始める小学生の時期だからこそ、こうした学びはとても貴重。親としても、節約やお金の大切さを伝えるきっかけになります。

みなさんもぜひお子さんと一緒に見学してみてください。きっと家庭での会話が豊かになりますよ。

- 国立印刷局 工場見学

- 学習

- お札ができるまで

- 子供と学び体験

- 紙幣と貨幣の違い

- 聖徳太子 お札

👉「お金の大切さ」を子供に伝えるには、まず正しい知識と体験が一番の近道。夏休みや長期休みにおすすめの無料お出かけ先としても、とても有意義な場所でした。ただ予約を取るのはとっても大変。次回は私が参加したいです。

日本最大級ショッピングサイト!お買い物なら楽天市場